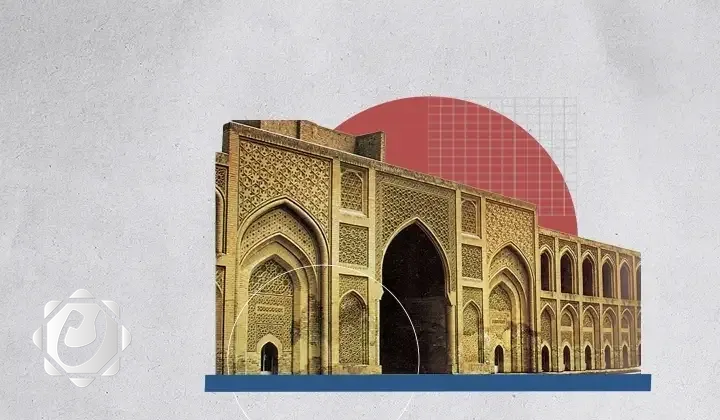

بيت الحكمة: منبع النهضة العلمية في العالم

تمثل دار الحكمة، المعروفة أيضاً باسم "بيت الحكمة"، نقطة انطلاق أساسية غيرت مجرى التاريخ العلمي العالمي. بدأت ملامحها الأولى في القرن الثالث الهجري على يد الخليفة العباسي المأمون.

لم تكن هذه الدار مجرد خزانة للكتب، بل تجسيد لرؤية سياسية وحضارية تهدف إلى تحويل بغداد إلى مركز رئيسي للعلم والفكر في العالم الإسلامي، مدعومة من السلطة العباسية التي اعتبرت المعرفة مفتاح السيادة.

اجتمعت في أروقة هذه الدار آلاف المخطوطات والكتب النادرة، وتوافد إليها علماء ومترجمون نقلوا كنوز الحضارات اليونانية والفارسية والسنسكريتية إلى اللغة العربية، في واحدة من أكبر عمليات المثاقفة التاريخية.

برزت أسماء لامعة شكلت العمود الفقري لبيت الحكمة، من بينها حنين بن إسحاق الذي أحدث ثورة في الترجمة الطبية والفلسفية، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الذي فك شفرات الفلسفة اليونانية وقربها للعقل العربي، مما أسس لمدارس فلسفية لاحقة.

تحولت دار الحكمة إلى مختبر حي للبحث العلمي، حيث شهدت تجارب رائدة في مجالات الطب والرياضيات والفلك، مما جعلها مركزاً للابتكار يتجاوز مجرد الجمع والحفظ التقليدي.

تكمن أهمية بيت الحكمة في قدرته على دمج التراث الحضاري للأمم السابقة وصهره في الفكر العربي الإسلامي، مما أفرز ما يعرف بـ "العصر الذهبي". لم يتوقف تأثير هذا التلاقح المعرفي عند أسوار بغداد، بل انتشر ليصل إلى الأندلس والمغرب العربي، ومنهما تسللت العلوم إلى أوروبا التي كانت تعيش عصوراً مظلمة.

يرى مؤرخون معاصرون أن الترجمات العربية كانت الشرارة التي أشعلت نيران النهضة الأوروبية، حيث شكلت الجسر المعرفي الذي عبرت من خلاله علوم القدماء إلى العقل الغربي الحديث.

على الرغم من النهاية المأساوية التي واجهتها دار الحكمة خلال الغزو المغولي لبغداد عام 656 هـ / 1258م، وما خلفه من دمار لآلاف المجلدات، إلا أن إرثها استمر في تغذية العقول لقرون طويلة. انتقلت شعلتها إلى مراكز علمية ناشئة في القاهرة ودمشق ومدن العالم الإسلامي الكبرى.

يؤكد المؤرخون أن هذه الجهود لم تكن مجرد حفظ للتراث القديم، بل كانت الأساس الذي قامت عليه النهضة الفكرية في أوروبا، وبدون هذا الجسر الثقافي بين الشرق والغرب، لربما تعطل التطور العلمي والفكري الغربي لقرون أخرى.